2018年11月25日,第12届红十字国际人道法模拟法庭竞赛在广州中山大学东校区中山大学模拟法庭落下帷幕。北京大学代表队获得本届国际人道法模拟法庭竞赛的冠军,复旦大学代表队荣获二等奖。

复旦大学代表队

(左起分别为:徐杨振翮、徐珂萱、陆志安、梁孟冬、于在洋)

“国际人道法”模拟法庭竞赛是国际红十字委员会(ICRC)在全球举办的一项旨在促进国际人道法知识传播,倡导国际人道法保护精神的一项赛事。自2007年起,红十字国际委员会与中国大陆地区多所高校合作举办的全英语模拟法庭竞赛,其中,包括人民大学、北京大学、复旦大学、中国政法大学等。国际人道法模拟法庭竞赛不断吸引越来越多的中国大陆高校参与,已经成为国际法领域竞争最激烈的模拟法庭赛事之一。今年,有来自全国34所院校的代表队参加比赛,是自2007年首届开赛以来规模最大的一届赛事。

颁奖现场

(左五为复旦大学)

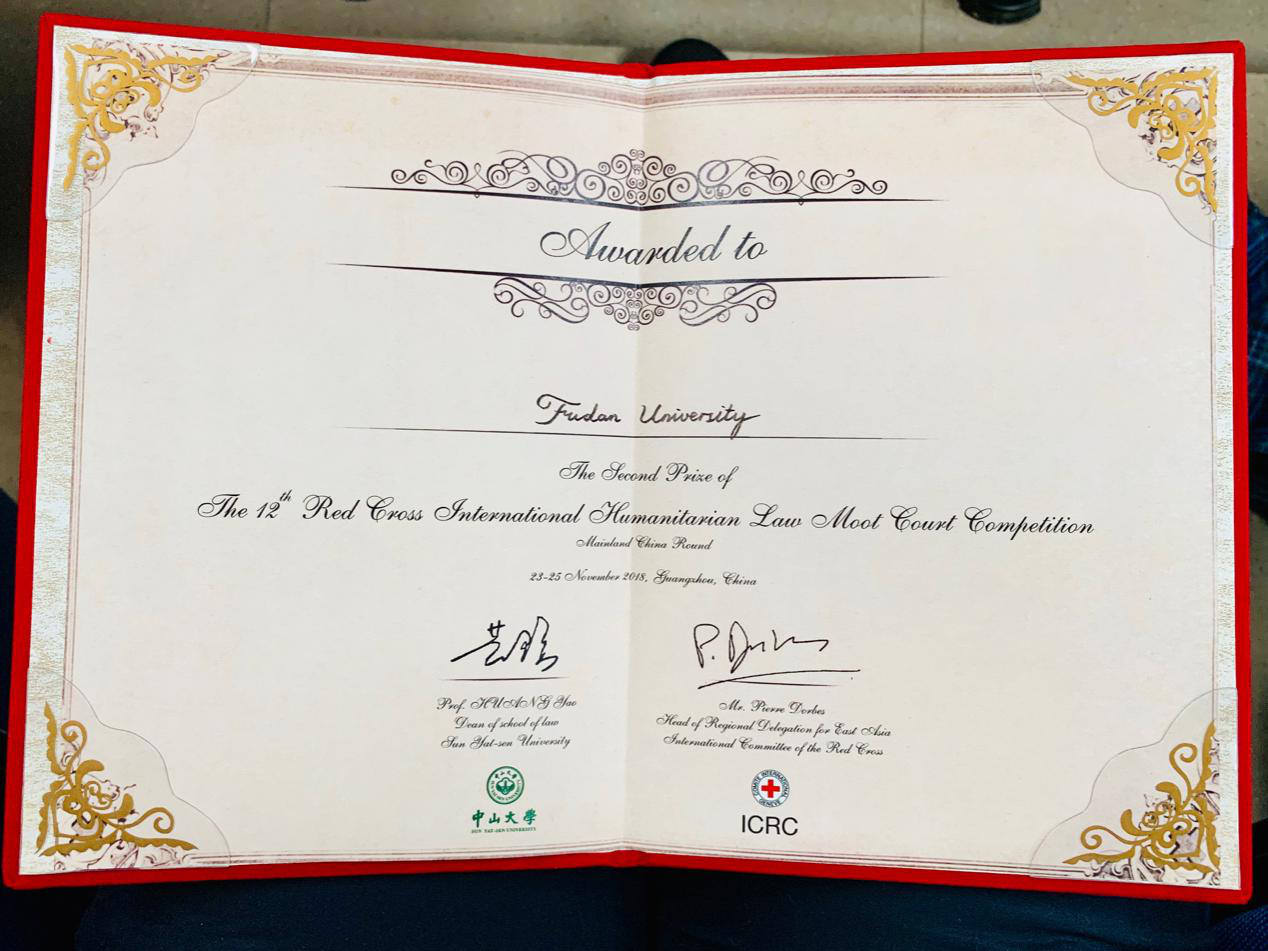

复旦大学获奖证书

国际人道法是规制武装冲突中作战行为包括手段和方法的法律规范的总称。 它是国际法的一个分支,旨在保护不再参与敌对行动的人并限制和规制战斗员所能够使用的作战手段和方法,从而限制武装冲突的影响。1949年《日内瓦四公约》及其1979年两个附加议定书是国际人道法的核心。

国际人道法模拟法庭竞赛, 要求参赛队员以给定的案件事实为依据,以国际人道法和国际刑法为准绳,先是分别代表分别检察官和辩护人提供书面的诉状和辩护状,然后在分辨代表检察官和辩护人在模拟国际刑事法庭中进行口头的陈述和庭辩。参赛选手要在法官面前用全英语对所持主张和理由进行口头陈述,并接受法官的质疑和提问。本次竞赛的案例Prosecutor v. Colonel Michell Nazir是指控虚拟的国家的将军在平息国内分离组织过程的行为负有国际刑事责任。该案根据《国际刑事法院规约》的“审判前确认指控程序”进行,由国际刑事法院的预审分庭举行听讯。

复旦大学参赛队由本科二年级的徐珂萱、梁孟冬和三年级的于在洋、徐杨振翮4位同学组成,其中,徐珂萱、梁孟冬担任庭辩队员,于在洋和徐杨振翮担任研究员。复旦人权基地常务副主任陆志安老师担任参赛队的教练指导。在仅有40多天的准备时间里,参赛队员从几乎零基础开始学习国际法、国际人道法和国际人权法。通过持续的搜集资料,大量的强化阅读,不断的头脑风暴,反复模拟训练,队员们不仅按时提交了两篇书面诉状,而且在比赛的法庭上,队员们能清晰流畅地陈述自己的主张和理由,并能够有理有据地回答法官们提出各种问题,有力地反驳对方主张和说理的依据。最后,复旦大学参赛队以0.5分之差获得这次竞赛的二等奖。

作为Defense的比赛现场

两场比赛的间隙队员们抓紧时间准备下一场比赛

作为Prosecution与评委的合影

在赛场内之外,队员们还获得了和中外国际人道法领域的大牛们接触的机会。通过与红十字会和国际人道法领域的工作人员、专家学者、法官、和兄弟院校参赛队员的接触和交流,扩大了朋友圈,增进的友谊,也提升了对国际人道法认识和了解。

国际人道法的专家和学者们在比赛期间开展的一次小型讲座

参加比国际人道法模拟法庭竞赛,是一次学习之旅,也成长之旅。通过前期的准备和比赛的过程,队员们学习国际法、国际人道法和国际刑法的理论和知识,熟悉和掌握了法律研究和法律适用的技能,同时,心智也得到了成熟。队员们一起不舍昼夜地准备,也收获了难得的情谊。

赛后,队员徐珂萱同学表示,从case的problem出发,和队友一起头脑风暴,阅读整理大量相关法条、判例、著作;如果有问题,就针对性地向老师请教,这种学习方式非常高效。在准备比赛中学到的国际刑法、国际人道法、国际人权法知识很深刻,整个过程也很有成就感,很有趣。这种习得知识的体验和传统的课堂学习完全不一样。

队员梁孟冬同学则表示:要说没有遗憾肯定是不可能的,不甘心也肯定是有的--毕竟投入了那么多啊!不管是踏着朝阳一起进法学楼读法条、检索case、写memo(诉状),伴着晚霞而归的国庆假期,还是只睡了五小时的比赛前两夜,都是全队队员、指导和教练的艰辛付出。但是,结果也正因过程而美丽啊!每每回忆起准备IHL的两个月,总是不禁感慨,感慨重压下逼迫出的人的潜能与力量,感慨自己因IHL而有幸结识这群人的幸运,感慨自己转来法学院是一个多么明智的决定。IHL已然成为过去,不管怎样,感谢所有为我提供过帮助的大家。当然我也相信,未来我会做得更好。

撰稿 徐杨振翮